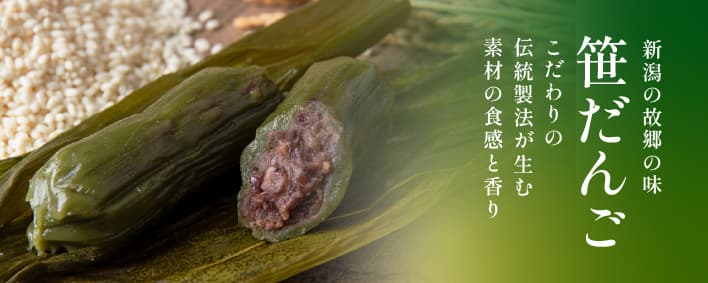

新潟の代表的な銘菓である笹団子は、長い歴史の中で、その製法や立ち位置が少しずつ変化してきました。

笹団子の歴史

笹団子の歴史は古く、500年以上ともいわれています。

- 戦国時代以前: 北越風土記によれば、戦国時代には携行保存食として利用されていたとされます。上杉謙信が発明したという俗説も残っています。この頃は、あんこではなく、ひじきやあらめの煮物、きんぴらなどのおかずが中に入れられ、主食として食べられていたようです。笹の葉の殺菌効果や防腐効果が利用されていました。

- 明治時代以降: あんこが用いられるようになったのは明治に入ってからで、当初は塩あんが主流でした。甘いあんこが使われ始めたのは明治の中頃とされています。

- 家庭の味、行事食: 笹団子は主に春先に、新潟の各家庭で作られる郷土食でした。旧暦の4月8日(新暦では5月8日)に薬師様に供えたり、5月5日の端午の節句(だんご節句)でたくさん作られたりするなど、ハレの日の食べ物としても定着していきました。

- 全国的な知名度: 昭和39年(1964年)に開催された新潟国体で、新潟県と新潟市の推薦土産品として採用されたことをきっかけに、全国的に有名になりました。米俵に似た形が米どころ新潟を連想させ、新潟土産の定番となりました。

現在の笹団子との違い

現在の笹団子と、昔の笹団子には、主に以下の点が異なります。

- 中身(餡)の変化:

- 昔: きんぴらやひじきなどのおかずが入っていたり、塩あんが主流でした。主食としての側面が強かったと考えられます。

- 現在: 甘いつぶあんやこしあんが一般的です。お土産品や和菓子としての位置づけが強くなっています。近年では、茶豆あんなどの変わり種も登場しています。

- 製造方法の変化:

- 昔: 各家庭で手作りされ、くず米を使って作られることもありました。笹の葉やヨモギも、その時期に採れるものを使っていました。

- 現在: 多くの店舗で機械化も進んでいますが、伝統を重んじるお店では、石臼で挽いた米を杵でつくなど、昔ながらの製法を守っています。また、品質管理の観点から、笹やヨモギの調達・保存方法も工夫されています(例:笹を冷凍保存して鮮度を保つ、ヨモギは手摘みの新芽にこだわるなど)。

- 製法の多様化: 笹で包んだ後に蒸す「後蒸し製法」が最も一般的ですが、団子を先に蒸してから笹で包む「先蒸し製法」や、煮て仕上げる方法など、笹団子を作るお店ごとに独自の工夫が見られます。

- 流通と保存の変化:

- 昔: 基本的には家庭で作られ、日持ちするよう笹の殺菌効果を利用していました。長期間の保存は難しかったと考えられます。

- 現在: 冷凍技術や素材の保存技術が発展したため、一年中美味しく食べられるようになりました。お土産品として、遠方へも発送されるようになっています。硬化防止剤の使用や冷凍保存・解凍後の品質維持にも工夫が凝らされています。

- ヒモの結び方:

- 昔: 主にスゲ(イグサ)で縛られていました。結び方も地域によって様々だった可能性があります。

- 現在: イグサで縛るのが一般的ですが、大きく分けて「タテしばり」と「ヨコしばり」の2種類が見られます。特に、かつて城下町だった地域の一部では、「切腹を連想させる」という理由から「タテしばり」がされているという説もあります。

このように、笹団子は時代とともにその形や味わいを変化させながらも、笹の葉の香り、ヨモギの風味、そしてもちもちとした食感という基本的な魅力は変わらず、新潟の食文化を象徴する存在であり続けています。